さあ、いよいよ釈尊の教えの本丸に入ります。

無常、無我、縁起の三つに分けて説明します。無常、無我、縁起は、我々のあり方をそれぞれ別の視点から分析しており、本当は同じひとつのことを教えてくれています。

ⅰ) 無我

最初に、無我から始めます。なんども申し上げたとおり、無我は、釈尊の教えの核心です。しかし、わたしたちの普通の考え方、ものの見方からは理解しがたい教えです。そのため様々な誤解が生まれています。

まず、仏教用語と言うより、日常の言葉としては、無我の境地というように、創作活動や武道などで高度に集中した状態をいう場合があります。確かにそういう状況になることはあり、その場合、ああしてこうしてと段取りを考えて行っているのではなく、対象に没頭して、いわば主客未分で自動的にことは行われます。それに対して、通常は、段取りを考えたり、あれこれと雑念が沸いており、それはいってみれば「有我」の状態と捉えているのでしょう。勿論これは、釈尊の教えの無我ではありません。

もうひとつの、すこし仏教的に聞こえる誤解は、「我々凡夫は、執着の塊、欲の塊、我の塊である。執着をなくし、欲をなくし、修行して無我にならなくてはいけない。」というもの。つまり、我とは我欲のことで、凡夫は我欲の塊だから有我である、それが無我になれたら仏、という考えです。分かりやすいかもしれませんが、これも釈尊のいう無我ではありません。

釈尊の教えでは、凡夫も仏も、まったく同様にもともと無我です。両者の違いは、仏は、自分が無我だと知っているのに対して、凡夫は無我であるのに、無我であることを知らず、自分があると思いなし、自分大事、自分かわいいと欲に走り、我執に走る。その結果、凡夫は苦をつくっている。これが釈尊の発見です。

無我は、サンスクリットではアナートマン(パーリ語ではアナッタン)といい、アートマン(同、アッタン)の前に否定の接頭辞がついた言葉です。アートマンは、前にも触れたとおり、当時のインド正統のバラモン教が想定した「真我」です。つまり、無我は、バラモン思想のアートマンの否定です。

アートマンは、単一常住でわたしの一切を主宰する存在である、と考えられました。バラモン教は、アートマンが、ブラフマン、すなわち、すべての概念を超越した宇宙原理とひとつであることを認識することによって、アートマンを、ブラフマン同様すべてを超越した、束縛されない本来の状態にすることができる、と考えました。これがバラモン教の目指すところであった訳です。

家を捨てる前の釈尊がバラモン教をどれほど学んでいたかは分かりません。しかし、学問としてではなくとも、時代の常識として広く受け入れられていたバラモン教の考え方を、少なくとも自然に共有していたことは間違いないと思います。

ところが、釈尊は、修行を突き詰めていった結果、そのようなアートマンはなかったのだ、と気づいたのです。これは、バラモン思想のアートマンの否定だけに留まりません。わたしたち凡夫が、それがあると普通に思いなして日常生活を営んでいるところの、「私」も本当はないということを発見しました。「私がいる」というのは、思い込み、妄想だったのです。

「大切な私がいる」という妄想が、我執を生み、執着を生み、苦を生んでいるのです。

いくつか教典の言葉を挙げましょう。

自身を実在とみなす見解と疑いと外面的な戒律・誓いという三つのことがらが少しでも存在するならば、かれが知見を成就するとともに、それらは捨てられてしまう。(『ブッダのことば スッタニパータ』中村元訳 岩波文庫)

生存を構成する要素のうちに堅固な実体を見出さず、(同上)

自己によって自己を観じて(それを)認めることなく、(同上)

人々は自我観念にたより、また他人という観念にとらわれている。・・・ところがこれを、人々が執着しこだわっている矢であるとあらかじめ見た人は、「われが為す」という観念に害されることもないし、「他人が為す」という観念に害されることもない(ウダーナヴァルガ『ブッダの真理のことば、感興のことば』同上)

「おれがいるのだ」という慢心をおさえよ。(同上)

〈自身ありという見解〉を捨て去るために、修行僧は気をつけながら遍歴すべきである。(サンユッタ・ニカーヤ『ブッダ神々との対話』同上)

読者の中には、デカルトの「我思う、故に我あり」を思い起こされた人もいることでしょう。

「デカルトの第一原理を否定するのか!」と。

デカルトは、方法的懐疑といって、すべての前提や思い込みを徹底して疑い、その検証に堪えた確実なものだけに基づいて考えるべきだ、との立場に立ちました。そして、なにをどれだけ疑っても、そうやって疑っている自分の存在だけは疑うことができない、と考えました。これが「我思う、故に我あり」です。これを第一原理とし、これに基づいて神の存在やさまざまなことを証明していきます。

しかし、「我思う、故に我あり」にも、実は既に思い込みが潜り込んでいたのです。つまり、「行為がなされるなら、その行為を行う主体が先立って存在しなければならない」という思い込みです。これは、誰もがそう思う極めて自然な物事のとらえ方です。毎日の生活でも便利に機能し、役立ってくれます。

我々は言葉で考えますが、言葉も、我々の思い込みを引き継ぎ、主語があって、述語がある、という構造を持っています。まず主語となるなにかがあって、それがなにかをする、どうにかなる、という基本的な捉え方が根本にあります。

しかし、本当はそうではありません。述語部分、つまり「どうこうする」「どうこうなる」という現象が起こっているだけであって、そこに我々人間の側で主語となる主体を後付けでかぶせて考えているのです。

主語があって述語がある、という言葉の構造は、すべての言語に共通します。言葉は、一回的な現象をそのまま直接言い表すものではなく、カテゴリーを操る仕組みです。

後でまた説明しますが、言葉が操るカテゴリーは、言葉以前に準備されています。現象に接すると、わたしたちの中でそれが属するカテゴリーがすぐさま立ち上がり、現象はほったらかしにされ、わたしたちは、現象ではなくカテゴリーに反応します。カテゴリーは無時間的であり、私の中にあらかじめ準備されているので、実体視され、「もの」としてあらかじめ存在した、と捉えてしまいます。つまり、現象を見ると、そこに主語となる主体の存在を構想してしまうのは、人類共通の、それだけ根深い思い込みなのです。根深く、また便利に役立ってくれるので、簡単に抜け出すことはできません。

わたしという反応も、一回的現象の断続なのですが、それらがそのつどカテゴリーで捉えられ、「いつもの

私が存在する」と思い込んでしまうのです。

デカルトの第一原理を釈尊の発見にのっとって言い換えれば、《「我思う」際には、「思う」という反応がわたしの身体という場所で起こっている》、というのが釈尊の発見です。「わたしは眠い」は「眠いという反応が、この身体という場所で起こっている」。「わたしは眠いけれど懸命に起きている」であれば、「この身体において、眠くて眠くてしようがないけど懸命に起きているという努力の反応が起きている」ということになります。

言葉は、主語となる主体があらかじめ存在する、という仮設を基に構築されているので、本当はそうではないことに拘ると、今の言い方のような大変不自然なもの言いになってしまいます。「私」の存在を仮設すれば、言葉も含めて日々の活動になにかと便利に機能してくれます。しかし、それは一方で、執着と苦の原因にもなっているのです。

「無我」は、常識に反する見方なので、おいそれとは同意できないと思います。もう少し説明を工夫してみましょう。

例えば、「風が吹く」とわたしたちは言います。でも、本当は、空気が動いたのであって、あらかじめ「風」という主語となるなにかが存在したわけではありません。「火が燃える」も同じです。木や紙が熱で分解され、炭素や水素になって酸素と結びつく現象であって、あらかじめ「火」が存在して、それが燃えるわけではありません。

静かなところで燃えるろうそくの炎は、揺らぐこともなく、そこにじっと存在するかのように見えます。しかし勿論、炎は存在するのではありません。ろうそくの炎は、気化したろうが酸化されて熱や光が発散される場所です。酸化反応が起こり熱や光といった現象が発現しているだけで、そこにとどまって存在するものはなにもありません。反応した後の二酸化炭素や水蒸気は、まわりの空気に拡散していきます。泉も同様です。岩の割れ目から水が湧き出してくる場所を我々が泉と呼ぶのであって、泉というなにかが独自に自立して存在するのではありません。もしそうなら、泉を持って運べることになります。

わたしたちも同様です。わたしたちの身体(仏教用語では、色身)は、さまざまなものが通り抜けていく場所であり、その際にそこでさまざまな反応が起こります。体温の熱も反応のひとつだし、呼吸もそうです。人間は、ろうそくの炎よりもきわめて複雑な反応なので、多種多様な反応がわたしたちの色身で起こります。デカルトが考えたように考える反応もあれば、眠くなる反応、眠気をこらえる反応、その他、空腹、怒り、悲しみ、喜び、同情、嫉妬、労働、学習、スポーツ、、、数え切れない様々な反応となります。それらそのつどばらばらの反応に、後付けで「私」というラベルを貼り、主語として設定して、「私」があると思いなして、それに執着して苦をつくっているのです。

そして、「私」があると思いなすのも、それに執着するのも、苦をつくるのも、やっぱり反応なのです。

これらの反応は、その時その時、種々雑多で、「この身体という場所で起こっている」ということ以外には、一貫性や連続性はありません。それが、無常ということです。

また、これらの反応は、そのつどの外部からの刺激(縁)によって単純に定まった機械的反応が起こるのではなく、そのときそのときの身体の状況(内部の縁)と、外部からの縁との組み合わせによって大きく変ります。(例えば、濃厚な料理の匂いは、空腹時なら食欲をつのらせるが、食べ過ぎ飲み過ぎの時には気分を悪くさせる。陰口も、嫌いな人が言っていたと聞けばむらむらと怒るけれど、好きな人の陰口なら悲しくなる。)

さらに、親鸞の言葉にあったように、人が異なれば、これまでの様々な反応の蓄積によって形成されてきたその人らしい反応パターン(業)も異なるので、反応も違ってきます。

これが、縁起ということです。

わたしがなにかをするのは、主体となる「私」があらかじめ存在していて、それがああしようこうしようと決めて、行為するのではありません。このことは、認知科学や脳科学の知見でもあります。いうなれば、人間を研究するそれらの科学は、遅ればせながらようやく二千五百年を経て、釈尊の発見に追いついてきたのだと思います。

一方で、仏教が古色蒼然たる言葉の体系になってしまい、廃墟の寺院のごとく、今の我々には生き生きと感じられないものになっているとするなら、人間を対象とする科学を方便として利用することによって、釈尊の教えを新鮮で共感できるものとしてもう一度提示できるのではないか、と思います。

そういう目論見で、まず盲点の実験をしてみましょう。この実験は、立派な「私」が先にいて、あれこれ采配しているのではない、ということを考える糸口になるでしょう。『脳の中の幽霊』(V.S.ラマチャンドラン、サンドラ・ブレイクスリー著 山下篤子訳 角川書店)で教えてもらった実験です。

シャツのボタンのような小さな目印を二つ用意して、紙でも布でもテーブルでも、模様のない背景に、左右に十センチほど離して置いて下さい。片方の目を閉じて、右目でなら左の目印を、左目なら右の目印を見ながら、近づいたり離れたり、距離を調節すると、もう一つの目印が盲点で見えなくなり、消えてしまいます。

但し、消えるといっても、暗い虚無に飲み込まれるのでしょうか。あるいは、無色透明になるのでしょうか。ご自身で確かめて下さい。どうでしょう。そうです。周囲と同じ色調で塗りつぶされるのです。わたしの娘はこれを「まわりが被さってくる」と表現しました。紙や布やテーブルなど、背景を様々にかえて同じ実験をすれば、その背景の色、質感で塗りつぶされます。

次に、消える方の目印の上下に、目印のところ一、二センチほど空けて、太いマジックインキで縦にくっきりと線を引きます。黒でも赤でも青でも、背景から際立った色ならなんでもかまいません。様々な背景で実験するなら、色紙を一センチ程の幅で切った二本のテープを置くのも便利です。そして、さっきと同じ実験をするとどうなるでしょう。

今度は、単に消えるのではなく、盲点のところで途切れていたはずの線が、つながって見えます。つまり、盲点で見えない部分が、この線はおそらく一本のつながった線であろうと、勝手に情報が補われてしまうのです。

目印を置いたのも、そこで途切れた線を引いたのも、わたしです。そこがどうなっているか、わたしは一番よく知っている。それなのに、「誰か」が勝手に補正し、変更した情報をわたしに見せる。わたしが、「こら、差し出がましい真似はよせ。その線が途切れていることは、わたしが一番よく知っているんだぞ」といくら力んでも、見せられる線はつながっています。わたしは、頂点に立って、すべてを把握し、すべてを指示する主宰者などではなく、わたしを構成する様々な末端の反応が自動的連鎖的に反応を繰り返し、整合性があるように下ごしらえしてくれた情報を与えられて、最後にただ口に入れられてばくりと飲み込む、バカ殿様のような反応なのです。

もう一つ、この方面の脳科学の成果として著名なのは、ベンジャミン・リベットの研究です。脳外科手術を受ける患者さんの協力を得て、さまざまな実験を行いました。

ひとつは、痛いとか熱いとかの刺激の知覚は、脳の感覚野への刺激伝達が0.5秒以上続いてようやく起こる、ということが明らかになりました。このことから分かるのは、脳で捉えられた感覚は遅すぎて、それを待っていたのでは、緊急事態や、武道や球技などの試合、楽器演奏その他で反応が間に合わない、ということです。脳に感覚が生じ、それを受けて反応の指令が出されているのでは、たいていの場合遅すぎます。熱いものにふれた時、「アツッ」と感じるより先に、手は飛びすさっています。刺激(縁)は、脳で感覚され反応指令が出されることを待たずに、自動的に反応を引き起こすのです。武道やスポーツの繰り返しの練習は、意識を介さずに的確な反応が即刻自動的に起動するように、反射的な神経回路をつくることでしょう。そういう自動的、反射的な反応が、迅速に滞りなく発動するように、武道などでは無心とか「考えるな」といった教えが強調されるのでしょう。

ベンジャミン・リベットのもうひとつの発見は、さらに興味深いものです。

人が、なにかの行為をしようとする際、その意志が意識されるのは行為が起こる150から200ミリ秒前ですが、さらにそれよりも400ミリ秒先だって、神経回路に準備電位が現れる、という発見です。つまり、自覚的な決断「よし、やるぞ」は、行為を始める発端ではなく、すでに400ミリ秒以上前にどこかで立ち上がった起動プロセスが引き起こす結果のひとつだ、ということです。我々の意識の上では、時間的なつじつま合わせが行われるために、自覚的決断、決心によって行為をスタートすると感じています。ところが実際は、「よし、やろう」という「私の」決断は、起動スイッチなのではなく、様々な末端の反応が刺激を受け自動的連鎖的に反応を繰り返した結果のひとつです。主語となる「私」は、やはり後付けなのです。(『マインド・タイム 脳と意識の時間』下條信輔訳 岩波書店)

もうひとつ、おもしろい研究成果を紹介しましょう。

アントニオ・ダマシオという脳神経学者が、身体の比較的単純な仕組みという土台から、私という意識の生成に至るプロセスを分析しています。

脳のさまざまな部分が病気や事故で損傷すると、どういう機能に障害が生じるのか、どの機能に問題があると他のどの機能に影響するのか、どの機能がどの機能を前提とし依存しているか、など、最新の診断技術も用いた豊富な事例を基に、精神の高度な機能がどのように実現するに至るか、鋭い推察を展開しています。非常に込み入った緻密な分析なので、全体的な理解はご自身で読んで頂くしかありません。わたしの目論見に沿い、わたしが触発されたことも含んだ、わたしの解釈として紹介します。(『無意識の脳 自己意識の脳』田中三彦訳 講談社)

意識が生成するプロセスの一番の基礎としてダマシオが考えるのは、身体の状況のモニターです。血圧、心拍数、体温、血糖値、アドレナリンなどホルモンの血中濃度、疲労物質の蓄積具合、それぞれの筋肉の収縮度、身体の傾きやバランスなど、その時その時の身体の状況が、さまざまに刻一刻モニターされています。

モニターといっても、なにか観察する意識が想定されているのではなく、ホメオスタシス維持などのため、体内環境の自動調整機能に身体の状態がインプットされる働きです。このようにモニターされた身体の状況を、ダマシオは「原自己」と呼んでいます。

原自己は、突然に大きく変化することがあります。その変化をもたらすのは、例えば、食べ物の匂い、天敵の気配、異性のフェロモンなど、その有機体に重大な意味を持つものの兆候です。それぞれ異なった仕方で、身体を興奮状態にして原自己を変化させます。原自己の変化は、情動と呼ばれます。

(ここで有機体という表現を用いたのは、まだ、「わたし」とか意識とかが発生していない段階であるためです。)

情動は、その有機体にとって重大ななにか(食べ物、天敵、異性など)が引き起こすものであり、情動を引き起こしたものがいまどうであるかを感知することは、有機体にとって死活問題です。対象として環境から際立ったものとして切り出され、そこに注意が集中されるようになります。原自己に変化をもたらした対象に注意を向ける働きを、ダマシオは中核意識と呼んでいます。

一言言っておかねばならないことは。中核意識は主体的に対象を選び、みずからそれに注目するのではなく、対象が中核意識を立ち上げる、ということです。中核意識も、縁(対象)によって起こされる反応なのです。

中核意識は、原自己に変化がもたらされている間だけ、それをもたらしている対象に引きつけられる意識であって、今ここの意識です。一貫した持続的意識ではありません。中核意識を呼び起こした対象がなくなり、情動が鎮まれば、霧消します。

あるいは、新たにもっと重大な情動を引き起こす対象が出現すれば(例えば、獲物を狙っているときに、自分を狙っている天敵の気配が感じられれば)、中核意識の対象は、すぐそちらに切り替わります。

このように、中核意識は、生じては消える反応であり、ダマシオは「意識パルス」とも読んでいます。

対象は、単に中核意識の注意を引きつけるだけではありません。中核意識が対象に注意する時、常に情動が高まっています。情動の高まりが、高まりを引き起こした対象に向けて中核意識を立ち上げるのです。中核意識の背景には、いつも興奮した情動があります。中核意識という最も原初的段階の意識が、バックグラウンドに必ず興奮した身体状況を持つということが、意識にこの身体という場所における意識という特徴を与え、わたしの意識、自己意識という性格を与えることになります。

また、実際に中核意識が対象に注意を集中している状況を想像すれば、有機体と自分の身体との位置関係が非常に重要であることは容易に理解できます。天敵は、どの方角から狙っているのか。その距離はどれくらいか。獲物まではどれくらい離れているのか。もう少し近くまで忍び寄るべきなのか。一気に襲いかかって仕留められる距離なのか。中核意識は、その対象に注意を集中しながらも、対象と自分との位置関係、すなわち、注意のベクトルの先だけでなくベクトルの出所も、意識の背景として潜在的に含んでおり、そのことがわたしという意識が生まれる土台になります。

あるいは、もっと直截に、病気や怪我、痒みなどの不快感(これも情動)などによって、身体そのものが中核意識の対象になることもしばしばあるに違いありません。

このようにして、身体という場所を土台にして、自分という感覚が、いまここの中核意識の中に生まれます。

ここに記憶の仕組みが付け加わると、記憶の中から浮上してくるものも、中核意識を起動するようになります。中核意識の対象になった記憶は、さらに関連した記憶を浮上させ、それらも次々に中核意識の注目を呼び込みます。(座禅中の妄想は、おそらくこの典型的な事例です。)

記憶として浮き上がるひとつひとつのエピソードの中には、自分が織り込まれています。進化の過程で、記憶に加えてワーキングメモリの働きも加わると、次々に浮上するエピソードがワーキングメモリのテーブルに並べられ、中核意識がそれに関心を引きつけられるようにもなります。こうして、いまここでしかなかった中核意識が、時間的空間的広がりをもった内容を対象にして立ち上がるようになります。

記憶とワーキングメモリの機能によって、時間的空間的ひろがりのある内容を対象とする中核意識を、ダマシオは延長意識と呼んでいます。延長意識によって、時間的空間的ひろがりの中に連なりを持って展開すると捉えられる自分のイメージが生まれ、自伝的自己と呼ばれます。

ただし、ここで注意せねばならないことは、延長意識は、その対象が時間的空間的ひろがり持っただけで、実質は中核意識のままだということです。つまり、いまここにおいて、ひろがりに注目する反応なのです。

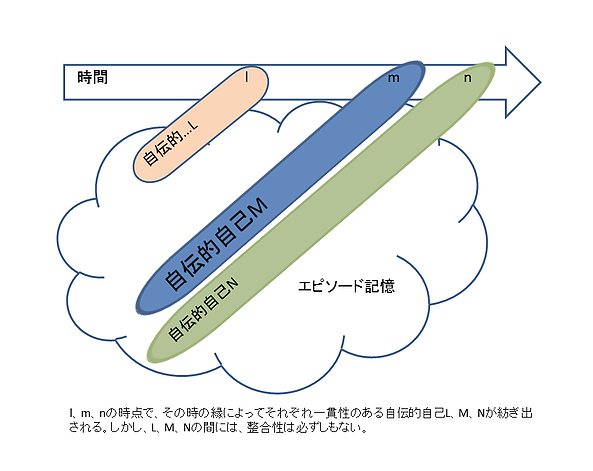

自伝的自己も、いまここにおいてそのつど紡ぎ出される自己の物語です。一回一回の自伝的自己は、物語として筋が通り整合性がありますが、別の時に別の状況で中核自己が紡ぎ出す自伝的自己は、別の性格と別のストーリーを持っています。いつも同じ自伝的自己がイメージされるわけではないし、ましてや、ひとつの自伝的自己が一貫して存在し続けるわけでもありません。一回一回の自伝的自己はそれぞれ異なるけれど、一回一回においては、一貫性のある自己イメージなので、「いつも変わらぬ私がいる」と捉えてしまいます。こうして、主語として采配を振る主体の「私」の存在が妄想されるに至ります。

どうでしょうか。釈尊の教えの核心、「わたしとは無常にして無我なる縁起の反応である」と同様のことを、ダマシオは言っているのではないでしょうか。

まず、身体の状態が根底のベースとなっていること。自立自存でものごとを統御する主体的存在は、どこにもいないこと(無我)。身体の状態に影響を与える事象が縁となって、中核意識をという反応を引き起こすこと(縁起)。中核意識は、縁によって起こされては消えるパルス的現象であること(無常)。

かなり恣意的な読みをして恣意的な解説をしましたが、大きくは間違っていないと思います。ご自身でも、お確かめ下さい。

『小論集』のページに『脳科学からのヒント』というコーナーを設けて、リベットやダマシオなど、その方面から触発された小論を掲載しています。

脳科学や認知科学は、二千五百年遅れて釈尊の発見にようやくたどり着きつつあります。それらの新しい科学の成果は、釈尊の教えを現在に伝えようとするとき、説明の方便に使えると思っています。

さて、ダマシオを読んで、もうひとつ思い出したことがあります。五蘊に関する以前からの思いつきです。

五蘊は、人間の機能を五つに分析して説いていますが、わたしは、単に五つの機能を羅列しているだけではなく、その順番の縁起も含意しているのではないか、と考えています。ダマシオの考えと、縁起説として捉えた五蘊とを突き合わせて検討してみます。

五蘊というのは、 <この部分、未完>

佳境に入ってきました。ダマシオの論を補完する意味で、わたしの考えてきたことも書いておきます。

諸法無我、諸行無常と言われます。あらゆる存在は、本質である実体を持たず、すべての現象は移り変わり留まることはない。では、それなのに、なぜ、わたしたちは、なにもかもをそれとして変ることなく存在しつつける存在として捉えてしまうのでしょうか。

勿論、我々も、すべてが時間の中で朽ちていく、壊れていくことは知っています。しかし、そういったよく考えた結果の判断ではなく、生の受け止めとしては、ここにあるものは少なくとも当面は変わることなく存在し続ける筈と受け止めています。だからこそ、なにかがが壊れ失われるという事実に直面してうろたえる。なぜ現象を存在として受け止めてしまうのでしょうか。

デカルトの「我思う、故に我あり」に触れた際に、少し考えた問題です。もう少し掘り下げてみましょう。

ダマシオは、主に患者さんや人間を対象とした研究成果を材料にして考えていますが、動物の進化の過程を手がかりにすることもできます。「個体発生は系統発生を繰り返す」(ヘッケルの反復説)と言いますが、動物が系統進化のプロセスにおいてどのようにして、現象を存在として対象化するに至ったかを想像してみましょう。この試みは、人間がどのようにして自分を主体的存在として捉えるようになるのか、について考えるヒントも提供してくれるでしょう。我執の対象である「我」の分析にもつながる筈です。

実は、わたしは、条件反射の仕組みが、一回的な現象を恒常的存在として捉えさせる上で、大きな役割を果たしていると考えています。

条件反射!? 釈尊の教えについての議論だと思っていたのに、なんでそんな話を読まされるのか、と感じておられるかもしれません。条件反射は、そのつどの反応である「わたし」を恒常的に存在する「私」であるかのように捉えてしまうプロセスを考える際の重大なヒントになるのです。

餌の匂いや異性の発するフェロモンなどは、それにふさわしい反応をするように動物のスイッチを押します。その仕組みは、どういう刺激(縁)にどういう反応が起こされるか、動物の種によってあらかじめ決まっており、いうなればDNAに書き込まれている反応です。

動物の進化とは、突き詰めれば、環境や状況への適応能力を向上させていくことだと考えますが、それまでは、進化によって種レベルで適応能力を向上させてきたものが、条件反射によって経験から学習することが可能になり、個体ごとに異なる適応ができるようになりました。

条件反射がどのように状況への適応を向上させるかというと、餌が得られるとか、天敵に狙われるとか、なにか重要な事態が発生することを事前に別の現象をシグナルとして察知して、スポーツの言葉を使えば、いわばフライングで反応がスタートするのです。敢えてダマシオの言い方にこだわれば、情動を引き起こす対象に先駆けて現われる別の対象が、元の対象と同じ情動をいち早く立ち上げるようになる、ということです。

池のコイを例に考えましょう。池のほとりで手を叩くと、池中のコイが一斉に激しい情動を見せながら押し寄せてきます。口をバクバクと大きく動かし、餌を得ようとする迫力は尋常ではありません。しかし、餌は、まだ投げられていないのです。手を叩く音を聞いた後、餌が投げられ、うまい餌を食べた経験を何度か繰り返すことで、手を叩く音だけで、摂餌行動のスイッチが入ります。条件反射は、きたるべき事態に先走って対応することを可能にし、生存競争に有利に作用しました。

では、シンバルを打ち合わせればどうでしょう。慌てて身を隠すかもしれません。逃げるか、集まるか、音によってコイたちの反応はまったく異なります。

ところで、手を叩く音は、一回一回様々です、小さな子どもの手もあれば、大人の手もあり、冬に手袋をしたまま打つ人もいるでしょう。打ち方も人によって違います。それでもコイは、餌を得ようと集まります。しかし、コイは、過去に聞いたひとつひとつの音を記憶して、それと照合して反応しているのではありません。さまざまな音が聞こえる中、それまでの経験によって餌を予告する音のカテゴリーが形成され、そのカテゴリーが刺激されたとき、摂餌行動のスイッチが入るのです。

カテゴリーの中の一回一回の音の違い、例えば、子どもの手か、手袋をした手か、などを聞き分けることは、反応をすばやく立ち上げる上では、邪魔でしかありません。さまざまな音を聞き、身を隠したり、餌をもらいに集まったり、じっとしていたり、いろいろな反応をして、それが間違っていた場合には、そのたびにカテゴリーの輪郭線の凹凸が拡げられたり、縮められたりして、カテゴリーはより精緻に修正されます。一回一回の事象の個別的な違いはどうでもよくて、カテゴリーの中か外かだけが重要なのです。

条件反射が成立するまでは、化学物質が嗅覚を刺激するとか、一回一回の個別の事象が直接縁となって動物に反応を起こしていました。条件反射が動物進化史上革命的である点は、利害に関わる事象を事前に察知することを可能にしたこともひとつですが、一回一回の個別性のままではなく、カテゴリーで事象を捉えることができるようになったことも、それ以降の進化に大変大きな発展を生み出しました。

カテゴリーで捉えると言えば、思いつくのは、言葉です。言葉(名詞)は、カテゴリーに貼り付けた印でありますから、言葉のカテゴリーは、条件反射の仕組みに由来すると思います。

言いかたを変えると、言葉(名詞)は、カテゴリーの輪郭線です。カテゴリーの外側を排除するだけであって、カテゴリーの内部についてなにか説明するわけではありません。カテゴリーの内側のひとつひとつの事象の違いには、関与しません。

もうひとつ、カテゴリーについて重要な点は、その無時間性です。ひとつひとつの事象は、現れては消える時間の中の現象ですが、それがカテゴリーで捉えられると、時間性を喪失します。対象として捉えられたカテゴリーは、その無時間性の故に、いつも変らぬ「もの」として実体視され、一貫性を備えた存在として妄想されます。

赤ちゃんにとってのおかあさんを考えてみましょう。

生まれて間もない赤ちゃんにとって、おかあさんは、現れたり消えたりする現象です。現れるたびに服や表情や機嫌も異なるでしょう。つまり、そのつどの一回的現象です。しかし、そういったそのつどの個別性を捨象して、条件反射によって「おかあさん」というこの上なく好ましいカテゴリーが形成されます。そして、そこに「ママ」とか「おかあさん」とかの名前がつけられ、おかあさんは、いつも変わらぬ優しいおかあさんとして存在し続ける常住の実在として捉えられるようになります。

今度は、あかちゃんにとっての「わたし」を考えてみます。生まれてしばらくの間は、わたし、自分という意識は、あかちゃんにはないと思います。ただ単に、心地よい、とか、眠い、不快、空腹といった感覚があるだけでしょう。前に述べたことを思い出してもらえれば、述語はあるが、主語がない段階です(勿論、言語化以前の状況です)。しかし、そういった感覚にも、この身において起こっているという共通点はある。ダマシオの言い方なら、情動です。この身において起こっている現象として、それらそのつどの感覚がやがてひとつのカテゴリーにくくられます。おそらく、ちょうどその頃、おかあさんをはじめとするまわりの人たちから「・・・ちゃ~ん」と呼びかけられる経験も始まり、その経験が繰り返されると、「・・・ちゃん」というラベルの貼られたカテゴリーの形成をさらに後押しするでしょう。こうして「・・・ちゃん」という時間性のない、恒常的実在が存在しているかのように、あたりまえに受けとめられるようになります。

こういう道筋をたどって、自分を現象ではなく実体として捉えるようになると、いよいよ「私」が我執という執着の依り代になります。我執の対象の「私」にとって有利と思われるものにはプラスの、不利と思われるものにはマイナスの執着が働くようになります。有利なものは奪い、不利なものは絶やそうとし、凡夫は苦をつくるようになるのです。

ただし、念のために再度言いますが、我執の依り代「私」は、後から構想(妄想)されたカテゴリーにすぎません。実際は、述語である反応が現象しているだけなのです。我執は、執着できない架空の対象である「私」への執着であり、不可能なことへの努力ですから、苦をつくります。このことを納得するためには徹底的な自己観察による確認が必要です。それが自分のこととして腹に落ちて納得できれば、それまでの自分の愚かさが痛感され、執着はおのずと鎮静化し、苦をつくることがなくなります。そこまで到達できれば、仏の誕生です。

ここでもうひとつ、学者の興味深い報告を取り上げさせて下さい。

ジル・ボルト・テイラーという神経解剖学者が脳卒中を経験した時のことを本にしています。

左脳の機能が脳卒中で停止し、左脳の支配から逃れた右脳は、それまでとはまったく違う安らぎに満ちた至福の世界を見せてくれます。テイラー自身、これをニルヴァーナと呼んでいます。一命を取り留め、リハビリに励みますが、左脳が機能を回復するにつれ、左脳が右脳のもたらす安らぎを阻害し、ネガティブな作用をしていることに気づきます。左脳にそれをさせないように「言い聞かせる」方法を、彼女は編み出しますが、それは戒の教えそのままです。また、読者への宿題にしている、無常、無我、縁起の反応であるのに、なぜ精進、努力ができるのか、という問題への答えにもつながります。執着を生み出していた「実体視された我」を、うまく逆手にとって利用する方法も見えてきます。

<この先、未完>